有朋友说“被客户刁难,被领导骂,想辞职又怕饿死,难道普通人只有上班这一条路走吗?”

同在职场上呆过,我很理解这种无能为力的痛苦,但当下局面,劝人辞职创业,那无疑是把人推到火坑。

我能给出的最好建议,就是去反复读几遍《毛选》,去看看教员是如何一步步靠自己的努力,爬出底层困境的。

1918年,25岁的教员,从师范大学毕业即失业。在那个跑不成滴滴,卖不了奶茶,送不了快递的年代,他只能揣着借来的7块大洋,一路北漂,寻找实现梦想的可能性。

到了北京之后,找了曾在师范大学任教的恩师,求得一份“图书管理员”工作,每月工资是八块大洋。

有人做过换算,民国时期一块银元的购买力相当于如今的三百块,以此为参考的话,教员的工资就是2100。

无奈之下,他只能和8个朋友,挤在一间不足十平米的小房子里,睡通铺啃白菜帮子。

可就是这个失业青年,用实际行动干翻了996福报论。

翻开《毛选》,字字都是”小个体翻身指南”。

钱不够花,就帮人洗衣服,“大小不论,每件三毛”,尽管收入微博(多数用于电车费),但也算自力更生。

利用当图书管理员的机会,观察读者借书的信息和知识传播规律,找到了当代青年的文化兴趣点。

以20元为启动资金,创办文化书社,通过股权融资筹得五百多元,开启创业之路。

教员《文化书社缘起》中提出”湖南人脑子饥荒甚于肚子饥荒”,于是将书社定位于新文化传播,只售有价值的新出版物。

通过在多所大学设立书刊代销点,迅速吸引精准购买用户,打响自己的品牌。

更决得是,教员还通过数据调研,分析出用户的消费心理,开创出文化书社畅销书刊排行榜,以此来带动销量。

半年时间里,《新青年》销量从165份激增到2000份,《劳动界》从130份增加到5000份,数据非常亮眼。

这些数字,在当时是相当可观的。

深入研究你会发现,即便他不从政,专心去经商,也同样可以做出一番伟大事业。

三个”非打工”生存法则

打工的本质,就是把生产资料上交给资本家。无论你多么优秀,始终都逃不出随时被他人拿捏的框架。

从职场人的角度去解读《毛选》,它的核心逻辑就是:“事情有大道理,有小道理,一切小道理都归大道理管着。”

所谓大道理,要找到比打工更野的生存模式,用教员思维看,每个角落里都有出路。

1、没有调查就没有发言权

比如这两年裁员风波正盛,职场人提心吊胆,生怕下一个被优化的就是自己。

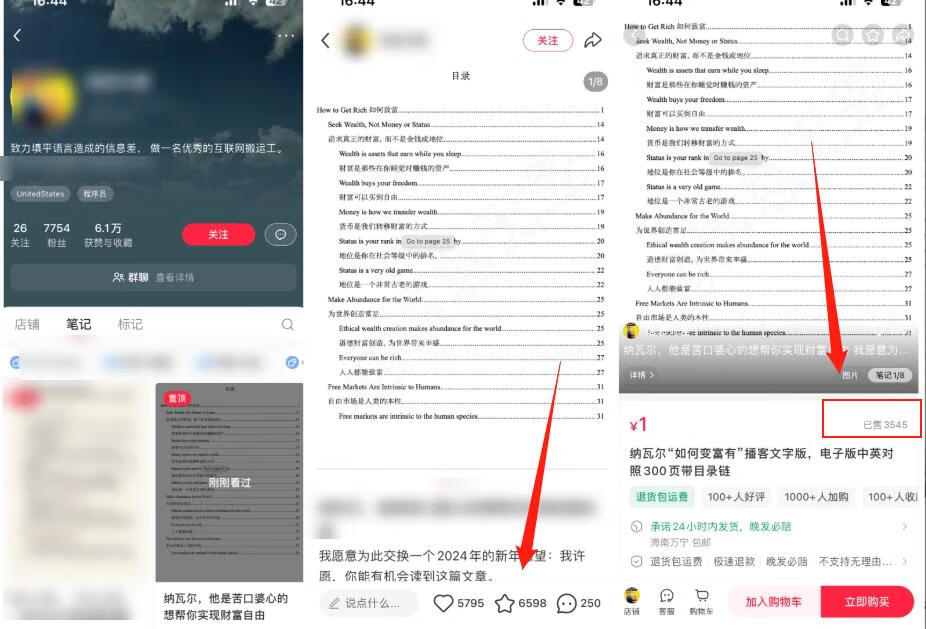

有人抓准这一痛点,用DeepSeek分析了1000份裁员报告,同时抓取“35岁危机”的搜索热词,大量生成营销贴,一份199的《职场防优化指南》,卖出上千单。

2、你要抓主要矛盾

个人的力量是有限的,想要破局,就要会借力。用《矛盾论》的话说就是:工具解决次要矛盾,你抓主要矛盾。

让AI去帮你处理80%机械劳动,你专注20%决策创意。

比如写文章这种事,完全可以让DeepSeek取代。

3、要建立闭环生态

普通人谋生,一定要趁早打造自己的闭环生态。

不要想着打一枪换一个地方,用沉淀去积累出自己的护城河,吸引到1000个愿意持续付费的忠实粉丝。

认识个宝妈,把小红书当作朋友圈发,每天都在记录,孩子碰到什么问题了,我是如何解决的,吸引了很多同频人。

一边在平台上带货接广告,一边用《平民家庭育儿指南》把流量转化到微信里,卖学习交流社群,卖宝妈逆袭课程。

她说,原本我还担忧脱离职场太久无法适应,如今自己把控人生的感觉太爽了。

真正的铁饭碗,摔了还能捏个新的。

你的核心竞争力,才是搞钱的硬通货。

暂无评论内容